吃音者向け発話支援装置における振動機構の開発

1.背景と目的

吃音症という、流暢に話すことが困難な言語障害が存在する。吃音症は国籍や性別にかかわらず発症し、世界人口の1%が発症するといわれているが、現時点ですべての患者に有効な治療法は見つかっていない。

しかし、発話から注意をそらすことで一時的に症状を緩和するディストラクション効果が知られており、この効果は多くの患者に効果があるといわれている。この効果を用いた吃音者向け発話支援装置を開発することで、既存装置の問題点を解決することができると考える。

そこで、本プロジェクトでは、ディストラクション効果を引き起こす機構の1つとして、振動モータを用いた背中に対する感覚提示装置の開発を行う。

2. 手法

本プロジェクトでは背中をさする機構を作成する。また、それを用いた実験を通して精度評価を行う。

3.装置開発

3.1 開発コンセプト

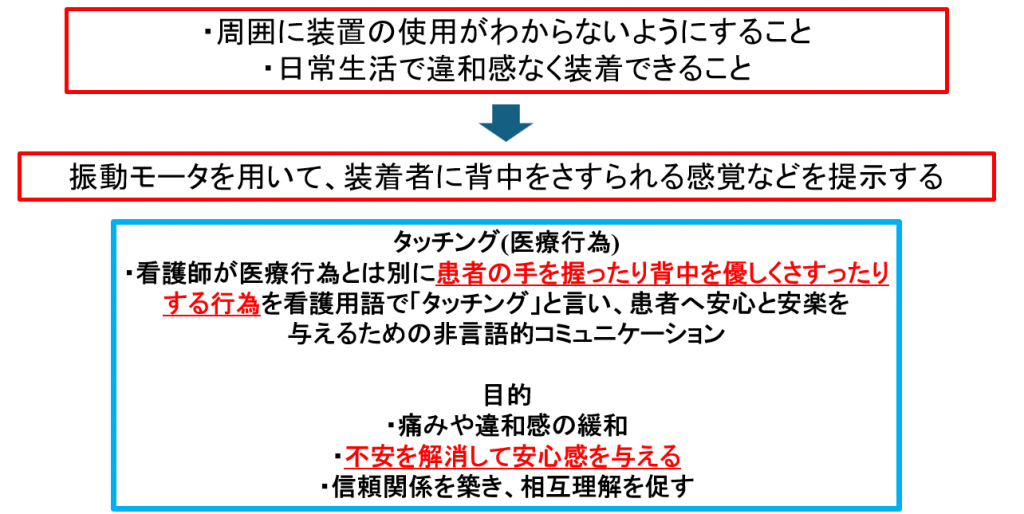

装置の開発にあたり、吃音当事者目線の開発コンセプトを決定した。以下に開発コンセプトを示す。

この開発コンセプトをもとに、装置の作成を行った。

3.2 アクチュエータの選定

3.1で決定したコンセプトから、静音性の高く、かつ強い振動を発生させることができるモータを選定することとした。候補として、リニア振動アクチュエータとDC振動モータの2つから選定した。

図1. リニア振動アクチュエータ

図2. DC振動モータ

腕に押し当てた状態で駆動させた結果、DC振動モータの方が強く、強さを制御することができたため、こちらを採用することとした。

3.3 回路の作成

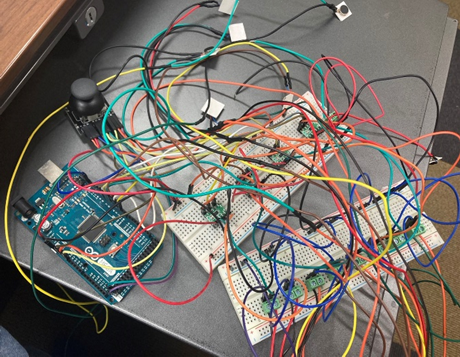

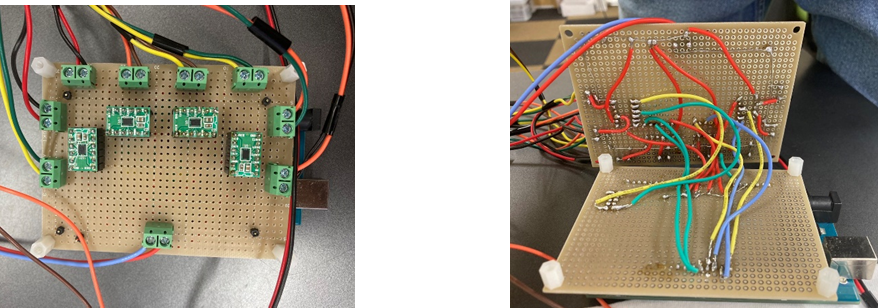

3.2で選定したモータを8個と、マイコン(Arduino Mega2560)、モータドライバ(AE-DRV8835)を用いて、回路を作成した。作成した回路を以下に示す。

図2. 動作確認用回路

動作確認用回路を、断線等を防ぐために基板化した。

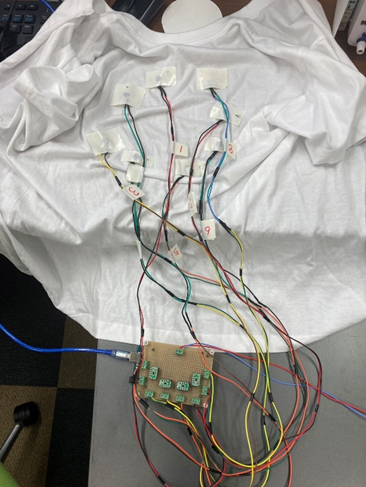

3.4 作成した装置

DCモータと配線基板を白Tシャツにガムテープで張り付けた。作成した装置を以下に示す。

図5. 作成した装置

4. 実験

実験方法を以下に示す。

- 装置を装着する

- 心拍を模した振動、背中をさする振動を装着者に与える

- 装着時に感じたことをアンケートに入力してもらう

5. 結果と考察

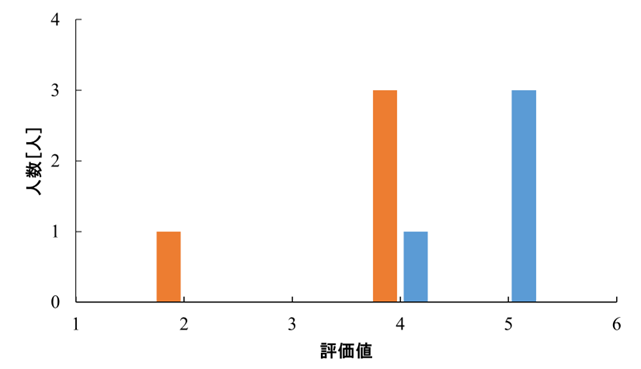

アンケート結果を以下に示す。青いグラフは心拍に似た振動,オレンジのグラフは背中をさするような振動を表しており,縦軸は人数,横軸は評価値を表している.

図6. アンケート結果

以下に実験参加者の感想を示す。

( 1 ) 心拍に似た振動について

- 大きな心臓を直接押し当てられているような感覚がある

( 2 ) 背中をさする振動について

- 円形に動いている感覚はある

- モータ間の距離と動き出すまでの時間に改善の余地あり

( 3 ) その他

- 常に全体が微弱な振動をしているように感じた

- モータの数を増やして間隔を短くしたらよい

- 前かがみになった方が振動を感じやすかった

- 実験後,装置を外した後にも振動感がしばらく残った

6. まとめと感想

本プロジェクトでは,吃音者向け発話支援装置の機構開発として、 振動モータを用いた背中に対する感覚提示装置の開発を行った。

今後は提示する刺激の選定、吃音とディストラクション効果の理論解明、装置の改良などを行うことで、吃音者が堂々と話すことができる装置の開発を続けたいと思う。